Article

房委會於2022年首季推售7個全新「居屋2022」項目,單位數目涉及9000伙,為2014年復售居屋以來最多。居屋一直為收入不足以購買私樓的市民,提供了「上車」希望,讓我們一起回顧居屋發展歷史。

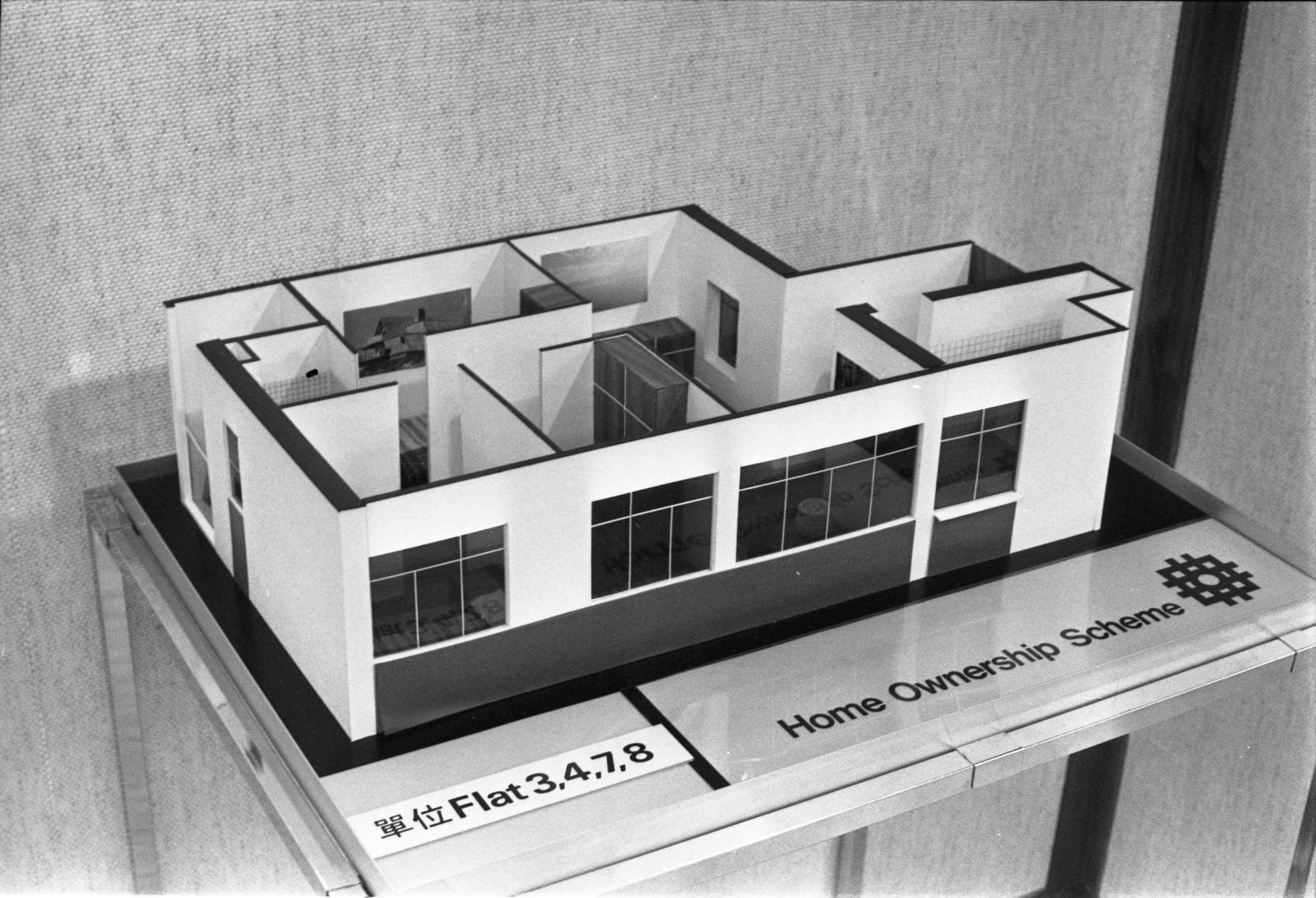

居屋發展可追溯至1972年港府推出的「十年建屋計劃」,當時除了廣建公共房屋外,港府亦在1976年決定推行「居者有其屋」計劃,由房屋委員會負責推行,並以低於市價售予 中低收入家庭,協助他們自置居所,提升生活質素。

1978年,政府推售第一期居屋的6個屋苑,涉及8373伙。 自1978年開始,直至2002年宣布停建及停售居屋,政府每年都推出新居屋,以滿足市民需要。

1997年6月,房委會推行「居屋第二市場計劃」,讓公屋住戶透過交回公屋,換取以「免補地價」資格購買居屋,一方面可滿足公屋戶對自置居所需求,更重要的是可騰出更多公屋單位,提高流通性。

2002年,政府為穩定樓市,宣布停止居屋計劃。 房委會數據顯示,政府從1978年至2002年間共提供了逾44萬個居屋單位予香港家庭。

直至2011年,行政長官曾蔭權於施政報告表示,為回應中低收入家庭置業需要,宣布復建居屋。 首批復建新居屋在2014年12月推售,涉及5個屋苑共2160伙,市民反應踴躍,房委會共收到13.5萬份申請,超額62倍。

2018年6月,行政長官林鄭月娥宣布修改沿用多年的居屋定價機制,將居屋定價將與市價脫鈎,以2018年推售的居屋為例,單位售價在新機制下,會由市價七折變成五二折。

總括而言,居屋過去在構建置業階梯及改善住屋環境擔當重要角色。然而,近年居屋樓價升幅跑贏私樓,有居屋業主因此而能夠賺取豐厚利潤,有聲音指居屋已變成炒賣工具,並呼籲政府收緊居屋轉售限制。其實筆者個人認為,這現象正說明了居屋供應落後需求,以政策手段收緊轉售限制,例如延長禁售期等只能治標,增加供應及刺激居屋流轉才是治本之道。

作者:吳嘉俊(助理編輯)

上載日期:2022年5月16日